○奥州金ケ崎行政事務組合消防本部警防規程

令和6年5月31日

消防本部訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 警防組織

第1節 警防体制(第4条―第6条)

第2節 出動計画(第7条)

第3節 消防部隊(第8条―第13条)

第4節 通信体制(第14条・第15条)

第3章 指揮体制(第16条―第27条)

第4章 安全管理(第28条―第32条)

第5章 警防活動

第1節 警防活動の基本事項(第33条―第49条)

第2節 現場活動

第1款 火災防御活動(第50条)

第2款 救急活動(第51条・第52条)

第3款 救助活動(第53条)

第4款 その他の警防活動(第54条―第56条)

第5款 応援出動(第57条)

第6款 現場支援(第58条―第62条)

第3節 広報(第63条・第64条)

第6章 非常対応

第1節 非常時の体制(第65条―第76条)

第2節 警戒時の体制

第1款 気象、地震等による警戒(第77条―第80条)

第2款 特異事象への警戒(第81条―第83条)

第3節 震災及び多発災害時の活動等(第84条―第86条)

第4節 住民避難(第87条)

第5節 応急措置への従事及び応急公用負担(第88条・第89条)

第6節 火災警報(第90条―第93条)

第7章 報告(第94条―第97条)

第8章 教育訓練(第98条・第99条)

第9章 警防調査(第100条―第105条)

第10章 国民保護(第106条―第111条)

第11章 雑則(第112条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、火災、水災、地震その他消防機関が対応する必要がある災害(以下「災害等」という。)又はそれらの発生のおそれのある事象を警戒し、鎮圧し、及び防除するために、奥州金ケ崎行政事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)、水沢消防署及び江刺消防署における警防体制及び警防活動の基本を定め、住民の生命、身体及び財産を災害等から保護するとともに、これらの災害等による被害を軽減することを目的とする。

(1) 警防活動 災害等による被害の軽減を目的とした消火、救助、救急、水防その他後方支援及び広報等の活動の総称をいう。

(2) 警防業務 前号の警防活動に加え、災害等による被害の予防、軽減を目的とした各種業務の総称をいう。

(3) 警防体制 効果的な警防活動を実施するための消防本部及び消防署の体制をいう。

(4) 非常時 大規模若しくは広域的な災害等が発生した場合又は発生するおそれがあると認める場合をいう。

(5) 通常時 非常時以外の場合をいう。

(6) 消防隊 明確な指揮命令系統の下、効果的な警防活動を行うために編成された小隊又は部隊、中隊、大隊及び班をいう。

(7) 小隊 小隊長、機関員及び隊員等により編成された、消防車両等を単位とする単隊の消防隊をいう。

(8) 中隊 2個以上の小隊で編成された消防隊をいい、所属単位を1個中隊とする。(分遣所を除く。)

(9) 大隊 複数の小隊で編成された消防署単位の消防隊をいう。

(10) 班 警防本部設置時における後方支援、情報収集及び広報等を実施するために、職員で編成された単位をいう。

(11) 部隊長 警防課に配置する部隊の長をいう。

(12) 各級指揮者 小隊長又は部隊長、中隊長及び大隊長をいい、その順位は、大隊長、中隊長、小隊長又は部隊長の順とする。

(13) 当番長 消防署又は分署において、当番者のうち上位の階級の者をいう。

(14) 現場最高指揮者 各級指揮者のうち、災害現場にある最上位の者等をいう。

(15) 指揮権 各級指揮者が、それぞれが管理する範囲の(部)隊又は隊員に対して、特定の任務を付与し、命令する権限をいう。

(16) 指揮体制 各級指揮者が連携して、現場最高指揮者の意思を確実に出動消防隊に伝達し、警防活動を統制する体制をいう。

(17) 局面指揮 災害の情勢又は場面等に応じて、現場最高指揮者から警防活動上重要と判断する局面(以下「重要局面」という。)において編成された災害活動中隊等に対して、命じられた任務に関する指揮権を行使することをいう。

(18) 指令センター 岩手県央消防指令センターをいう。

(19) 鎮圧 火勢が消防隊の制御下に入り、拡大の危険がなくなったと現場最高指揮者が認めた状態をいう。

(20) 鎮火 再燃のおそれがないと現場最高指揮者が認めた状態をいう。

(21) 非常警備 通常の出動体制では対応できない大規模な災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合に、職員の動員及び消防隊を増強して行う警備の体制をいう。

(22) 出動指令 消防隊又は特定の指揮者に対し、出動を命じることをいう。

(23) 災害情報 既に発生している災害に係る作戦、指揮、広報等の警防活動等に必要な災害の情報をいう。

(24) 特異事象 異常気象、水道断減水、通信途絶、交通障害等をいう。

(25) 管轄区域 奥州金ケ崎行政事務組合消防本部及び消防署設置条例(平成20年条例第35号)に定める消防署の管轄する区域をいう。

(26) 警防本部 災害の種別、規模等に応じて消防本部内に設置するものとし、消防活動の総括的指揮統制を行う最高決定機関をいう。

(27) 警防会議 本訓令の変更及び警防体制等の協議を行うため消防長が必要と認める場合において、消防長が招集し開催する会議をいう。

(警防責任)

第3条 消防長は、管轄区域及び高速自動車国道(以下「管内」という。)における警防業務を統括し、消防職員を指揮監督する。

2 消防次長は、消防長を補佐し、消防職員を指揮監督し、消防長に事故があるときは、その職務を行う。

3 警防課長は、所属職員を指揮監督し、所管する警防業務の遂行に努めるとともに、災害時における警防体制を補完しなければならない。

4 消防署長(以下「署長」という。)は、管内における警防業務の全般を掌握し、所属職員を指揮監督して、警防体制の効率的運用を図らなければならない。

5 副署長及び分署長は、署長を補佐し、かつ署長の命を受けて所属職員を指揮監督し、担当区域内の警防業務の遂行に努めなければならない。

6 当番長及び小隊長は、平素から警防活動に関する事象の把握に努めるとともに、隊員を指揮監督しなければならない。

7 職員は、上司の命を受けて警防業務に積極的に従事しなければならない。

第2章 警防組織

第1節 警防体制

(消防本部の警防体制)

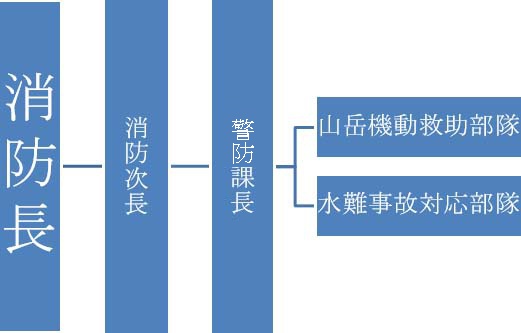

第4条 消防本部の通常時の警防体制は、別表第1のとおりとする。

2 消防長は、警防活動の最高方針を決定する。

3 消防長が不在の場合は、消防次長がその任務を代行するものとする。

4 警防課長は、災害等に対応する体制の確立を図る。

(消防署の警防体制)

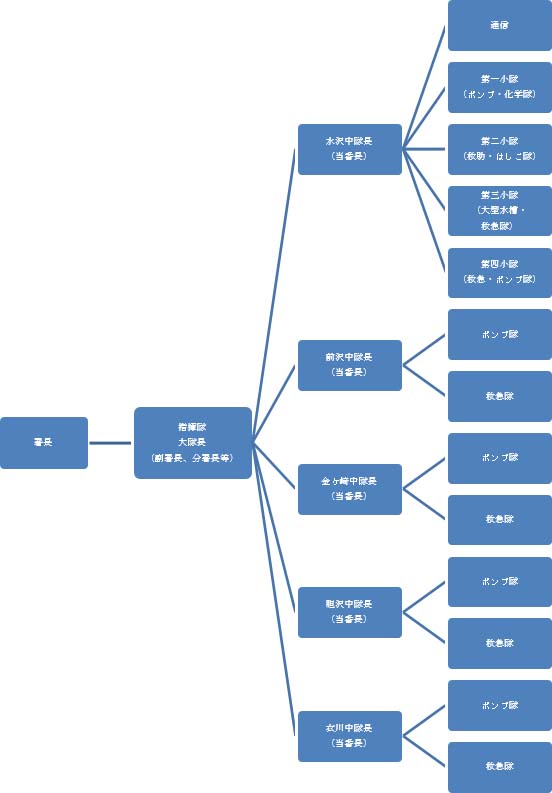

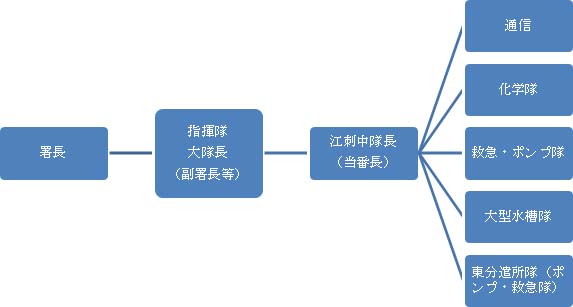

第5条 消防署の通常時の警防体制は、別表第2のとおりとする。

2 指揮隊を置き、指揮隊長は署長が指名した者をもって充てる。

3 前項のほか、水沢消防署の指揮隊は、24時間運用できる体制に努め、江刺消防署の指揮隊を運用不可としている場合は、管内全域を管轄する。

4 消防署に通信指令勤務者を配置する。

5 通信指令勤務者は、指令、駆け込み、加入電話による通報等の受理伝達、電話連絡及び指令端末装置の操作等を処理する。

(警防体制の維持)

第6条 警防課長及び署長は、災害発生に備えて人員及び機械器具の確保、出動の準備等必要な措置を行い、警防活動体制を維持しておかなければならない。

2 署長は、消防ポンプ付自動車、高規格救急自動車等が故障その他の理由により運行不能となったときは、予備車両を代替車として運用しなければならない。

第2節 出動計画

(出動計画)

第7条 災害における出動計画は、災害種別ごとに必要な消防隊の種類及び隊数を別表第3のとおり定める。

2 署長が作成する消防特別計画がある地域又は建物については、前項に優先する。

第3節 消防部隊

(消防隊の配置)

第8条 消防長は、消防本部及び消防署における必要な消防隊の配置を決定する。

(消防本部の部隊編成)

第9条 消防本部警防課に次の部隊を配置する。

(1) 山岳機動救助部隊

(2) 水難事故対応部隊

2 前項に掲げる部隊の設置等については、奥州金ケ崎行政事務組合消防本部山岳機動救助部隊設置規程(令和5年奥州金ケ崎行政事務組合消防本部訓令第2号)、奥州金ケ崎行政事務組合消防本部水難事故対応部隊設置規程(令和5年奥州金ケ崎行政事務組合消防本部訓令第3号)によりそれぞれ定める。

(消防署の消防隊編成)

第10条 消防署の消防隊は、次に掲げる小隊の全部又は一部をもって編成する。

(1) 指揮隊(指揮車)

(2) ポンプ隊(普通ポンプ自動車、水槽付ポンプ自動車、化学消防車)

(3) 大型水槽隊(大型水槽車)

(4) 救助隊(救助工作車等)

(5) はしご隊(はしご自動車)

(6) 救急隊(高規格救急自動車)

(7) その他(資機材搬送車、広報車等)

(任務)

第11条 前条の消防隊の任務区分は、次のとおりとする。

(1) 指揮隊 指揮隊車を装備し、災害全般に渡る警防活動の指揮を行うことを任務とする。

(2) ポンプ隊 消防ポンプ付自動車等を装備して災害全般にわたる警防活動を行うことを任務とする。

(3) 大型水槽隊 10,000リットル程度の水を積載した車両を装備し、主に火災等の警防活動を行うことを任務とする。

(4) 救助隊 救助工作車等の救助資機材を積載した車両を装備して救助活動に当たるほか、災害全般にわたる警防活動を行うことを任務とする。

(5) はしご隊 はしご自動車を装備して主に中高層建物等の災害への警防活動を行うことを任務とする。

(6) 救急隊 高規格救急自動車を装備して救急救命活動を行うことを主たる任務とする。

(7) その他 必要に応じた警防活動を任務とする。

(警防隊員の指定)

第12条 署長及び分署長は、第10条における消防隊の編成に係る隊員を指名し、機関員については運転技能等の適性を考慮する。

(緊急移動配備)

第13条 署長は、災害等の発生により、出動可能な消防隊の所在に偏りが生じる場合は、新たな災害現場への所要時間が長時間とならないように通信指令室長と協力して調整の上、待機場所の変更等による緊急移動配備について検討する。

第4節 通信体制

(通信指令業務)

第14条 消防本部における通信指令業務は、盛岡・奥州金ケ崎・北上地区消防通信指令事務協議会消防通信指令規程(平成25年奥州金ケ崎行政事務組合消防本部訓令第1号)による。

2 前項に定めるもの以外の通信指令業務については、通信室業務実施要領により定める。

(無線通信)

第15条 無線通信の運用及び取扱いに関し必要な事項は、奥州金ケ崎行政事務組合消防本部無線通信運用規程(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合消防本部訓令第21号)による。

第3章 指揮体制

(指揮命令の原則)

第16条 各級指揮者は、それぞれの指揮権限の及ぶ範囲内において指揮権を発動し、組織的な指揮活動を実施するとともに、隊員の士気の高揚及び維持に努めなければならない。

2 各級指揮者は、原則として、自らの指揮下にない消防隊又は隊員を直接指揮してはならない。ただし、当該消防隊若しくは隊員の指揮者からの委任若しくは命令があった場合又は緊急を要する場合においては、この限りでない。

3 中隊長以上の指揮者は、原則として、直下の指揮者に命令するものとする。ただし、災害状況等により必要と認める場合又は緊急を要する場合においては、この限りでない。

4 各級指揮者は、警防活動上必要があると判断した場合、警防活動の方針等について、上位指揮者に具申することができる。

(指揮者の役割)

第17条 各級指揮者は、自らの指揮下にある消防隊に対して、次に掲げる事項を的確に示達及び命令しなければならない。

(1) 災害全般の状況

(2) 活動方針及び指揮者の意図

(3) 受命者の具体的任務

(4) 安全管理上必要な事項

(5) 他隊との連携又は協力関係

(6) その他警防活動上必要な事項

(現場最高指揮者の報告)

第18条 現場最高指揮者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指令センター、消防本部及び出動消防隊へ報じ共有しなければならない。

(1) 指揮宣言

(2) 現場指揮本部の設置

(3) 災害種別、発生場所及び被災状況

(4) 災害の程度又は災害に大きな変化が生じたとき。

(5) 災害発生場所周辺の状況

(6) 消防隊の増強の要否

(7) 死傷者の状況

(8) 行方不明者又は要救助者の状況

(9) 住民の財産等に重大な損害を与えたとき。

(10) 消防車両等が故障し、任務遂行不能となったとき。

(11) 消防水利に異常が生じたとき。

(12) 火災警戒区域を設定したとき。

(13) 火災の鎮圧、鎮火又はその警防活動を終了したとき。

(14) 前各号に掲げるもののほか、現場最高指揮者が必要と認める事項

(指揮宣言)

第19条 現場最高指揮者は、指揮権を明確にするため消防隊に対し指揮宣言をしなければならない。

2 指揮権は、指揮宣言をもって移行する。

(指揮体制)

第20条 警防活動における指揮体制は、次の各号による。

(1) 第1次出動規模の災害は、大隊長を現場最高指揮者とする。

(2) 第2次出動規模の災害は、管轄消防署の署長を現場最高指揮者とし、不在の場合は代理の者を充てる。

(3) 第3次出動規模の災害は、前号と同等とし、さらに原則指揮支援隊を配置する。

2 高次出動等において、現に災害現場において活動している現場最高指揮者よりも上位の指揮者が現場到着した場合は、上級指揮者は指揮権の移行を宣言のうえ指令センター、消防本部及び出動消防隊へ周知しなければならない。

3 指揮隊が出動しない災害、続発災害等により、第1項における指揮体制を構築できない場合は、管轄する消防署若しくは分署の中隊長を現場最高指揮者とする。

4 前項において、管轄する消防署若しくは分署の中隊長が出動しない場合においては、先着した小隊長を現場最高指揮者とする。

(指揮支援)

第21条 現場最高指揮者は、災害の規模等により必要があると判断した場合は、指揮支援を目的とした消防隊の出動を要請又は出動隊の中から指定することができる。

2 現場最高指揮者は、指揮支援の消防隊を配置した場合は、その任務について具体的な内容を明示しなければならない。

3 消防長、消防次長又は課長は、大規模な災害、特殊な災害等において、特に必要があると認める場合は、特定の隊若しくは職員を指定し指揮支援隊として出動させることができる。

(部隊長の指揮)

第22条 部隊長は、現場最高指揮者の命を受けて部隊を指揮監督する。

(消防署消防隊の職制等)

第23条 大隊に大隊長を置き、消防司令以上の階級にあるものを指揮隊長として充てる。

2 中隊に中隊長を置き、消防署は消防司令又は消防司令補以上、分署は消防士長以上の階級にある当番長をもって充てる。

3 小隊に小隊長を置き、消防士長以上の階級にあるものをもって充てる。

4 小隊に所要の任務を分担する隊員を置く。

(現場最高指揮者の役割)

第24条 現場最高指揮者は、災害現場における最高責任者であり、出動したすべての消防隊を統括指揮する。

2 現場最高指揮者は、災害状況の変化に応じて、必要な消防隊や要員を招集 するものとする。

3 現場最高指揮者は、災害状況に応じて、重要局面に対して速やかに中隊長等を局面指揮者として配置し、その部分における指揮及び安全管理の体制強化を図るものとする。

4 現場最高指揮者は、前項に定める局面指揮体制を展開する場合、指令センター、消防本部及び出動消防隊に周知しなければならない。

(現場指揮本部の設置)

第25条 現場最高指揮者は、災害へ出場した場合は、原則として災害現場に現場指揮本部を設置するものとし、設置した場所等を併せて指令センター、消防本部及び出動消防隊に周知する。

2 現場指揮本部には、通信担当を配置し、常時、指令センター、出動消防隊等との通信を確保しなければならない。

3 現場最高指揮者は、必要と認める場合は、消防団、警察、電力、ガスその他の関係者を現場指揮本部に参画させることができる。

(現場指揮本部の編成及び任務)

第26条 現場指揮本部の編成及び任務は、別表第4のとおりとする。

(緊急措置)

第27条 災害現場の切迫した危険を排除するため必要があるときは、当該現場付近にいる上位の階級者は指揮権を行使することができる。

2 災害現場の切迫した危険を排除するとき又は部分的な状況変化等に即応するため命令を待ついとまのないときは、隊員は状況に即応した臨機な措置をとるものとする。

3 前2項の措置を講じた者は、事後速やかに措置内容を正規の指揮者に報告しなければならない。

第4章 安全管理

(原則)

第28条 警防活動に従事する職員は、常に安全に関し自己管理に努め、危害防止に細心の注意を払わなければならない。

2 前項のほか、警防活動の実施については、奥州金ケ崎行政事務組合消防安全管理規程(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合消防本部訓令第20号)によるものとし、活動隊員の安全保持に努めなければならない。

(指揮者の安全管理)

第29条 現場最高指揮者は、災害現場における警防活動全般の安全管理を行わなければならない。

2 各級指揮者は、消防隊及び隊員を特に危険な活動に従事させる場合、安全管理上必要な指示を与えるとともに、援護の態勢をとらなければならない。

3 各級指揮者は、災害現場における消防隊及び隊員の活動環境及び活動内容を的確に把握するとともに、それに適応した安全措置を講じさせなければならない。

(隊員の安全管理)

第30条 隊員は、災害現場において積極的な任務遂行を図るうえで、常に安全管理を念頭においた活動を行い、事故の防止に努めなければならない。

2 隊員は、隊員相互の連絡を密にするなどの安全の確保を図らなければならない。

(事故時の対応)

第31条 各級指揮者は、災害現場への出動途上、現場活動時、引揚途上等において、車両運行又は隊活動の継続が困難となる事故が発生した場合は、直ちに活動を中止し、負傷者の救護及び二次災害の防除措置を講ずるとともに、現場最高指揮者及び指令センターに、事故の概要及び措置内容等について報告を行い、現場最高指揮者からの指示を受けなければならない。

(訓練時の安全管理)

第32条 訓練時の安全管理に関するものは、奥州金ケ崎行政事務組合消防本部における訓練時安全管理要綱(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合消防本部告示第6号)で定める。

第5章 警防活動

第1節 警防活動の基本事項

(警防活動の原則)

第33条 災害現場における警防活動は、人命の救助を最優先とし、現場最高指揮者による明確な活動方針の下、安全に配慮し、全力を挙げて、確実かつ迅速に任務を遂行することを原則とする。

2 警防活動に必要な事項については、この訓令に規定するもののほか、別に定める。

(車両動態の登録)

第34条 災害に出動する消防隊は、車両の動態について車両運用端末装置等(以下「AVM」という。)により登録するものとする。

(出動)

第35条 消防隊の出動は、指令センターからの出動指令により行うものとする。ただし、障害発生時等特別の措置を要する場合、消防署、分署又は分遣所に直接に通報があった場合、消防隊による自己覚知などはこの限りでない。

2 前項ただし書きにより、出動を命じた者は、直ちに指令センターへ通報しなければならない。

(消防隊、機材の増強等)

第36条 現場最高指揮者は、消防隊又は機材を増強する必要があると認める場合若しくは事故等による消防隊の補充を実施する場合は、機を失せず消防隊及び機材の種別、数量並びに配置先を明確にして指令センター等へ要請しなければならない。

2 現場最高指揮者は、消防本部及び消防署が保有するもの以外の資機材又は労役が必要と判断した場合、消防本部に調達を要請するものとする。ただし、軽易なもの又はあらかじめ協定が締結されているものであれば、現場最高指揮者の判断により調達することができる。

(高次出動)

第37条 現場最高指揮者は、出動消防隊のみでは効果的な警防活動が困難であると判断した場合、指令センターに対し、高次出動を要請するものとする。ただし、出動途上において、特に必要と認める場合は、各級指揮者も高次出動を要請することができる。

(出動消防隊の連携)

第38条 出動消防隊は、相互の密接な連携を図らなければならない。

(関係機関との連携)

第39条 現場最高指揮者は、消防団、警察機関等の関係機関との連携及び消防対象物の関係者等との連絡を密にするものとする。

(情報の収集、交換及び報告)

第40条 現場最高指揮者は、次に掲げる情報の収集に努め、指令センター、出動消防隊及び関係機関と緊密な情報交換を行うものとする。

(1) 通報の状況及び災害発生対象物の状況

(2) 要救助者及び死傷者等の有無

(3) 現場活動の障害となる施設及び物品等の有無

(4) 隊員の活動危険情報の有無

(5) その他現場活動及び火災調査のための必要事項

2 現場最高指揮者は、上級指揮者が現場到着した場合、災害及び警防活動等の状況を当該上級指揮者へ報告しなければならない。

3 各級指揮者は、災害情報を現場最高指揮者へ報告しなければならない。

(二次災害等の排除措置)

第41条 現場最高指揮者は、警防活動の実施にあたって、二次災害又は被害拡大のおそれがあると認める場合、必要な排除措置を講じなければならない。

(警戒区域等の設定)

第42条 現場最高指揮者は、法第28条に基づく消防警戒区域及び水防法(昭和24年法律第193号)第21条に基づく警戒区域を設定する場合は、次に定めるところによるものとする。

(1) 速やかに設定に着手すること。

(2) 災害の規模及び拡大危険に対応した範囲とすること。

(3) 設定に従事する隊員に対し、当該法令に定めるもののほか、警戒区域内の警防活動上支障となるものの排除、避難誘導等必要と認められる活動も行わせること。

(4) 前号に定める活動の実施にあたっては、必要に応じて、警察機関及び消防団に対し協力を求めること。

(5) 災害の拡大危険が縮小又は解消された場合は、区域の縮小又は解除を行うこと。

2 署長は、奥州市長又は金ケ崎町長(以下「市町長」という。)の命により災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第63条に基づく警戒区域を設定する場合においても、前項と同様とする。

3 現場最高指揮者は、消防長又は署長の命により法第23条の2に基づく火災警戒区域を設定する場合、関係機関と連携し、第1項に定めるもののほか、住民等に対する退去、火気使用の禁止等に関する広報その他の必要な措置を講じなければならない。

(物件の破壊)

第43条 現場最高指揮者は、消防長又は署長の命により法第29条に基づき、建物その他物件を破壊する場合、災害防御活動上、必要最小限にとどめなければならない。

2 職員は、物件を破壊した場合、物件の状況その他必要な事項を現場最高指揮者に報告しなければならない。

(騒じょう、暴動等への対応)

第44条 各級指揮者は、騒じょう、暴動時の出動に対して、地区住民の動向に注意するとともに、その状況を把握し、サイレンの吹鳴を停止するなど、住民感情への刺激を避け、摩擦を起こさないよう留意するものとする。

2 各級指揮者及び隊員は、警防活動を妨害する者又は支障となる者がある場合には、口頭による制止、退去を求めるなどの措置を講じるとともに、必要に応じて、警察機関に協力を求めるものとする。

(活動の中断)

第45条 現場最高指揮者は、災害の状況、活動環境の悪化若しくは天候の変化等から活動を継続することが著しく困難である場合又は隊員の安全確保を図るうえで著しく危険であると判断される場合においては、活動を中断しなければならない。

(消防隊の交代等)

第46条 現場最高指揮者は、活動が長時間にわたる場合又は活動環境が劣悪な場合など、安全管理上必要と認める場合は、補給等により、災害現場において警防活動に従事する消防隊の活動効率の保持に努めなければならない。

2 現場最高指揮者は、前項に定める場合において必要と認めるときは、消防隊の全部又は一部を交代させることができる。ただし、交代により活動の継続性を損なうことがないよう配慮しなければならない。

(現場引揚)

第47条 出動消防隊は、現場最高指揮者の指示により災害現場を引揚げるものとする。

2 指令センター及び消防本部は、管内で発生している災害の防御活動の推移を鑑みて、必要な消防隊の拘束を解除するよう現場最高指揮者に要請することができる。

(引揚及び帰署時の措置)

第48条 出動消防隊の隊長は、災害現場を引揚げる際に人員及び機器の点検を行い、事故の有無を確認しなければならない。

2 出動消防隊の隊長は、災害現場を引揚げた以降は、他の災害へ出動可能とすることを原則とし、人員又は資機材の事故等により出動ができないと判断した場合は、AVMにより出動不能の設定をしなければならない。

3 出動消防隊の隊長は、災害現場から帰署した際は、機器の再点検を行うとともに、出動不能の設定としていた場合は、早期に出動可能の状態に復旧するよう努めなければならない。

(死者への対応)

第49条 警防活動に従事する者は、死者へ対応する場合には、礼を失しないよう配慮しなければならない。

第2節 現場活動

第1款 火災防御活動

(火災防御活動)

第50条 火災防御活動については、火災対応要領の定めるところによる。

第2款 救急活動

(救急活動)

第51条 救急活動については、奥州金ケ崎行政事務組合消防本部救急業務規程(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合消防本部訓令第19号)の定めるところによる。

(緊急の場合の措置)

第52条 現場最高指揮者は、緊急の必要があると認めるときは、救急隊以外の消防隊に傷病者の応急処置、医療機関への搬送等の救急活動に準じた活動を行わせることができる。

第3款 救助活動

(救助活動)

第53条 救助活動については、救助対応要領、山岳救助対応要領及び水難救助対応要領の定めるところによる。

第4款 その他の警防活動

(特殊災害活動)

第54条 特殊災害活動については、特殊災害対応要領の定めるところによる。

(水災及び土砂災害対応)

第55条 水災及び土砂災害活動については、人命救助を主眼とした活動を実施するほか、河川、道路、公共施設及び公共に重大な影響を及ぼす対象物に対する水災防御のための応急措置を行うことを原則とし、奥州市地域防災計画又は金ケ崎町地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に定めるもののほか、水災及び土砂災害対応要領の定めるところによる。

(その他の活動の実施)

第56条 通常体制における火災防御活動、救助活動、救急活動等の対象とはならない災害に対する活動は、組織法第1条に規定する消防の目的に適合するもの及びこれと密接な関連のあるものについてのみ行うものとし、行方不明者への対応については、行方不明者への対応要領の定めるところによる。ただし、他の機関と協定の締結されているもの又は他の機関等から要請があり、消防長が活動を実施する必要があると認めた場合は、この限りでない。

第5款 応援出動

(応援出動)

第57条 他の消防本部に対する応援のため、管内以外への出動は、次に掲げる協定等による。

(1) 消防相互応援に関する協定(平成19年4月締結)

(2) 緊急消防援助隊岩手県応援等実施計画(平成23年3月)

(3) 東北自動車道消防相互応援協定(昭和52年11月締結)

(4) 東北横断道釜石秋田線消防相互応援協定(平成24年4月締結)

(5) 湯沢雄勝広域市町村圏組合消防相互応援協定(平成16年9月締結)

2 応援出動は、消防長が決定する。ただし、消防長が不在の場合は、消防次長が決定する。

3 その他、応援出動に関する事項は、緊急消防援助隊等派遣要領に定める。

第6款 現場支援

(燃料等の補給又は特殊環境下への支援)

第58条 管轄署長及び警防課長は、災害現場において長時間又は特殊な環境下での活動により、現場最高指揮者から要請がある場合は、燃料、食料、飲料の補給又は簡易トイレ、熱中症対策資機材等の搬送活動を行わなければならない。

(重機等の支援)

第59条 警防課長は、現場最高指揮者から重機等の要請がある場合は、協力業者等への依頼により早期に手配しなければならない。

(救急資器材の緊急調達)

第60条 警防課長は、集団救急事故等により現場最高指揮者から救急資器材の調達を要請された場合において、消防本部内に在庫がない物については、協力業者への依頼により緊急に調達するよう努めなければならない。

(その他資器材の搬送)

第61条 管轄署長及び警防課長は、現場最高指揮者から空気ボンベ、消火薬剤等の警防活動に必要な資器材の補充を求められた際は、迅速に災害現場へ搬送しなければならない。

(資機材等の調達に係る協定)

第62条 燃料、食料、飲料、災害用水、重機等及び救急資器材に係る調達について、必要により業者等と協定を締結することとし、奥州金ケ崎行政事務組合消防本部受援計画(以下「受援計画」という。)の内容を準用する。

第3節 広報

(災害広報活動)

第63条 現場最高指揮者は、次に定めるところにより、災害現場における広報を実施するものとする。

(1) 現場広報は、警防活動の支障とならない範囲で、できるだけ速やかに実施するものとする。

(2) 広報にあたっては、関係者の個人情報に係る事項を除くとともに、事実のみを発表するものとする。

(3) 報道機関等に対する広報活動は、別表第6のとおり対応することを原則とする。

(普及啓発活動)

第64条 火災その他の災害を未然に防止するため、マスメディア、webメディア等を活用し、次の事項について普及啓発活動を実施するものとする。

(1) 消防施策の推進に関すること。

(2) 防火防災思想の普及啓発に関すること。

(3) 救急の応急手当に関すること。

(4) 国民保護計画に基づく消防の対応に関すること。

第6章 非常対応

第1節 非常時の体制

(警防本部の設置)

第65条 消防長は、別表第7に掲げる災害が発生又は発生が予測される場合若しくは必要があると認める場合は、奥州金ケ崎行政事務組合消防本部警防本部(以下「警防本部」という。)を救急課通信指令室が管理する通信室等に設置するものとし、必要に応じて、対象となる災害等の名称を冠するものとする。

2 警防本部に本部長を置き、消防長をもって充てる。

3 本部長は、警防本部の業務を統括し、職員を指揮監督する。

4 本部長は、別表第8に掲げる編成に基づき、災害態様に応じた警防活動を実施する。

5 警防本部に副本部長を置き、消防次長をもって充てる。

6 副本部長は、本部長を補佐するとともに、本部長が不在の場合は、その任務を代行するものとする。

7 警防本部に班長を置き、課長及び室長をもって充てる。

8 班長は、副本部長の指揮の下、副班長及び班員を指揮し業務を行うものとする。

9 警防本部に、必要に応じて副班長を置き、課長補佐等をもって充てる。

10 副班長は、班長の指揮の下、班員を指揮し業務を行うものとする。

(警防本部の廃止)

第66条 本部長は、災害が終結した場合又は災害発生のおそれがなくなった場合は、警防本部を廃止する。

(非常警備の発令)

第67条 消防長は、警防本部を設置した場合は、消防活動体制を確立するため非常警備を発令するものとし、その体制は別表第9のとおりとする。

2 消防長は、非常警備を発令した場合は、その内容について全署所及び指令センターへ周知するとともに災害情報案内メール等を活用し全職員へ通知するものとする。

(消防署の体制)

第68条 署長及び分署長は、非常警備が発令された場合、その体制に基づき別表第9に掲げる対応を実施するものとする。

2 署長は、重大な被害が発生するおそれが大である地域又は対象物が判明し、事態が重大であると認める場合は、消防隊を派遣し、情報の収集、災害等の未然防止に関する措置及び広報等を実施する。

(参集義務等)

第69条 職員は、常に非常警備による招集に応じるための態勢を整えておかなければならない。

2 職員は、非常警備の発令があれば、あらゆる手段を用いて、速やかに指定された場所に参集しなければならない。

4 職員は、非常警備による招集のため参集する際、道路の寸断等により、指定された場所へ参集することができないと判断した場合は、参集が可能な署所へ変更することができる。

5 職員は、第2項において、自宅の倒壊、自身又は家族等の負傷等により参集できない場合は、原則として自身の所属へ電話等により連絡しなければならない。

(職員の確認義務)

第70条 職員は、気象警報等が消防本部管内に発表され、災害の発生が予測される場合は、ラジオ、テレビ又はインターネット等により、気象情報及び災害状況を積極的に把握し、非常警備の発令の有無を確認しなければならない。

(非常警備の解除)

第71条 消防長は、警防本部を廃止した場合は、非常警備を解除する。

(非番招集)

第72条 所属長は、非常警備に該当しない災害の発生等により、必要があると認める場合は所属下の職員に対して非番招集を発令することができる。

(職員の参集場所等)

第73条 非常警備又は非番招集(以下「非常警備等」という。)における職員の参集場所は、原則として通常時の勤務公署とする。ただし、通常時の勤務公署以外への参集を指定している者にあっては、指定された場所へ参集しなければならない。

2 参集した職員は、参集した旨を直ちに各々の上司へ報告するものとする。

(参集記録及び報告)

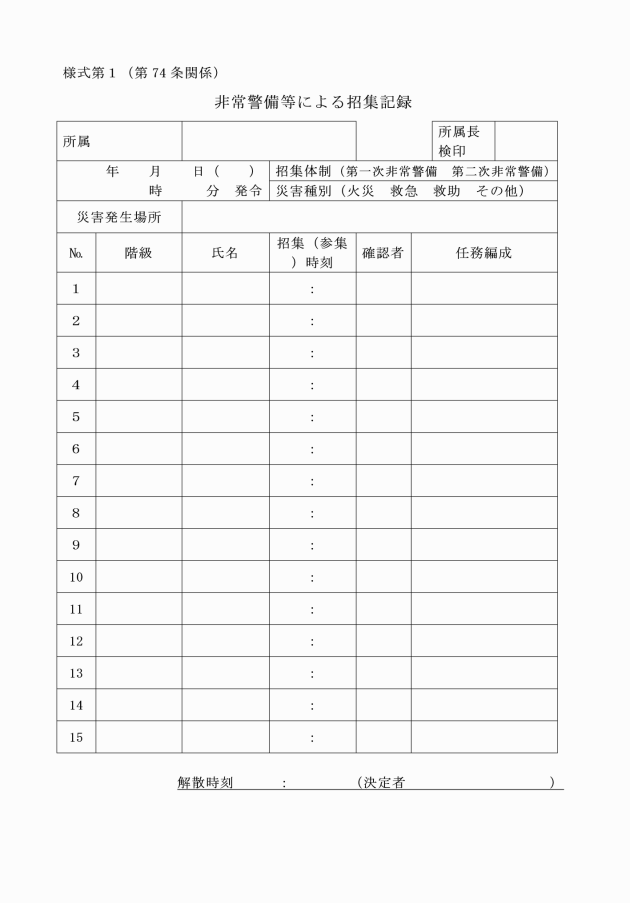

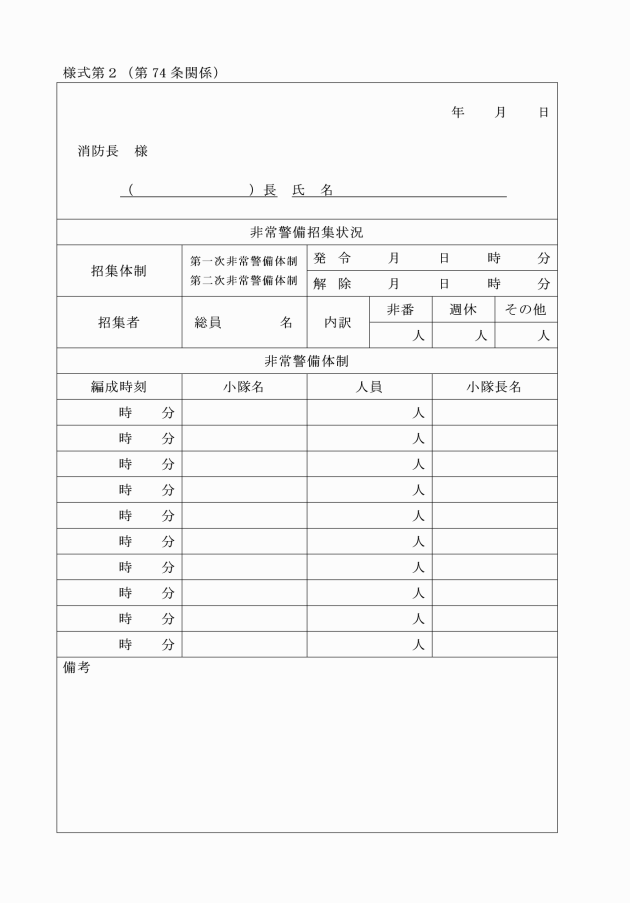

第74条 所属長は、次の各号に定めるところにより、非常警備等による招集又は参集に関する記録及び報告を行うものとする。

(2) 非常警備による招集が発令された場合は、様式第2により、職員の参集状況及び警備状況等を適宜本部へ報告すること。

(適用除外職員)

第75条 非常警備等による招集は、次に掲げる職員には適用しないものとする。

(1) 休職中又は停職中の職員

(2) 負傷若しくは疾病により療養中の職員

(3) 労働安全衛生規則(昭和47年法律第57号)第61条の規定に基づき就業を禁止された職員

(4) 産前休暇中、産後休暇中又は育児休業中の職員

(5) 前号に掲げる者を除き、妊娠中及び産後1年を経過しない職員で非常招集等の適用除外を請求した者

(6) 介護休暇中の職員

(7) 育児又は介護を行う職員で深夜勤務又は時間外勤務の制限を請求し承認を受けた者

(8) 他の機関へ派遣中の職員

(9) 公務により管外へ出張中の職員

(10) 旅行届を提出して旅行中の職員

(11) 前各号のほか、課長又は署長が特に認めた職員

(宿所及び緊急連絡先届)

第76条 職員は、参集及び緊急時の連絡体制を確保するため、宿所及び緊急連絡先を奥州金ケ崎行政事務組合消防職員服務規程(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合消防本部訓令第7号)第18条により届け出るものとする。なお、記載内容に変更が生じた場合においても同様とする。

第2節 警戒時の体制

第1款 気象、地震等による警戒

(消防警戒本部の設置)

第77条 消防次長は、奥州市又は金ケ崎町(以下「市町」という。)に別表第7に掲げる気象警報の発表又は地震が発生した場合若しくは必要があると認める場合は、情報の収集、伝達等を迅速かつ円滑に行うため、奥州金ケ崎行政事務組合消防本部消防警戒本部(以下「消防警戒本部」という。)を救急課通信指令室が管理する通信室等に設置する。

2 消防警戒本部に本部長を置き、消防次長をもって充てる。

3 本部員は、課長、署長及び室長をもって充て、上位の者を副本部長とする。

4 副本部長は、本部長が不在の場合は、その任務を代行するものとする。

5 本部長は、消防警戒本部を設置した場合は、別表第9に掲げる体制としなければならない。

6 前項に定める責任者は、消防署の当番者を除くものとする。

7 本部長は、消防警戒本部を設置した場合は、その内容について全署所及び指令センターへ周知するとともに災害情報案内メール等を活用し全職員へ通知するものとする。

(所掌事項)

第78条 消防警戒本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 気象警報等の受領及び関係機関への伝達に関すること。

(2) 気象情報及び河川の水位情報の収集並びに関係機関への伝達に関すること。

(3) 被害の発生状況の把握に関すること。

(4) 災害対応に関すること。

(5) その他情報の収集等に関し必要な事項

(報告)

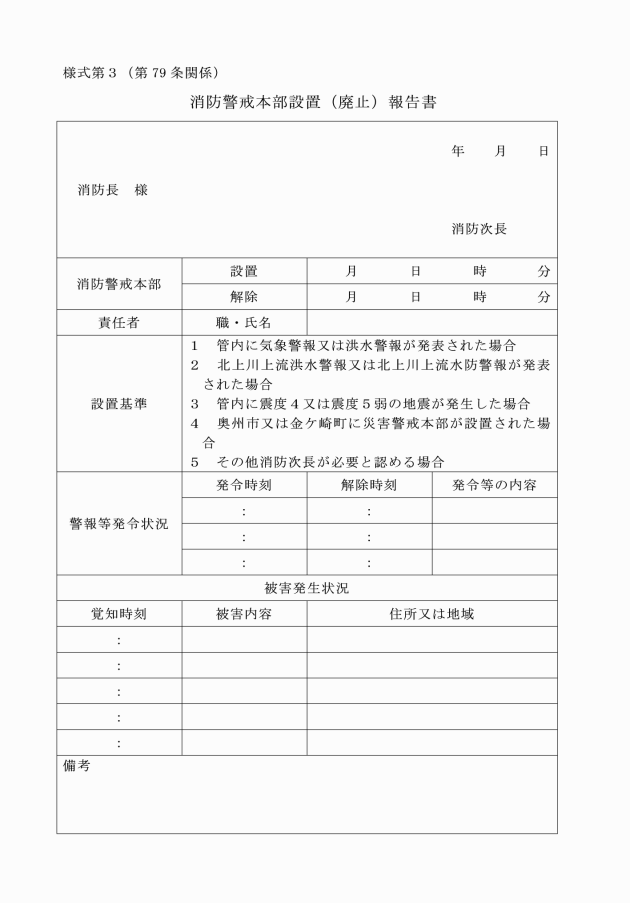

第79条 本部長は、消防警戒本部を設置又は廃止した場合は、様式第3により次の事項を消防長へ報告しなければならない。

(1) 消防警戒本部の設置又は廃止に関すること。

(2) 被害の発生状況及びこれに対する対応状況に関すること。

(3) その他必要と認める事項

(消防警戒本部の廃止)

第80条 本部長は、災害が終結した場合若しくは災害発生のおそれがなくなった場合は、消防警戒本部を廃止する。

2 本部長は、災害発生の状況が第65条第1項の警防本部設置要件に該当し、警防本部が設置された場合は、消防警戒本部を廃止する。

第2款 特異事象への警戒

(特別警戒の実施)

第81条 署長は、連続放火等の疑いによる火災の多発又は大規模断水等の特異事象により必要があると判断した場合は、特別警戒を実施する。なお、その必要がなくなったときは、解除するものとする。

(大規模催物等における警戒)

第82条 消防長及び署長は、国、県、市町が主催、共催又は後援する大規模な催物の開催時又は年末年始等、人の出入りが増加する状況において、特別な警備の必要があると認める場合、消防特別警戒を実施するものとする。

(特別警戒の種類)

第83条 前2条に係る特別警戒の種類は、次のとおりとする。

(1) 指定警戒 消防隊又は職員を署所以外の指定場所に派遣して行うもの

(2) 巡回警戒 消防隊又は職員により管轄区域内を巡回して行うもの

(3) 待機警戒 災害の発生に備え、出動体制を強化した状態を維持して行うもの

第3節 震災及び多発災害時の活動等

(震災時の活動原則)

第84条 震災時の活動については、警防本部等と連携した現場活動により、火災の早期発見及び一挙鎮圧を原則とし、地域防災計画による。

(多発災害の活動原則)

第85条 災害が多発している場合の活動については、人命救助、災害の拡大、消防機関以外の代替性を勘案した出動体制とすることを原則とする。

(受援計画)

第86条 震災、風水害及びその他の災害により組織法第39条第2項の規定に基づく消防相互応援に関する協定による応援又は同法第44条の規定に基づく緊急消防援助隊の応援等を受ける場合の計画について、受援計画で定める。

第4節 住民避難

(避難指示又は緊急安全確保措置への対応)

第87条 消防長又は署長は、市町長が、関係法令又は地域防災計画に基づき、住民に対して避難指示又は緊急安全確保措置を発令した場合は、人命の安全の確保を優先的に対応するものとし、避難誘導は別表第10に基づき実施するものとする。

第5節 応急措置への従事及び応急公用負担

(応急措置への従事)

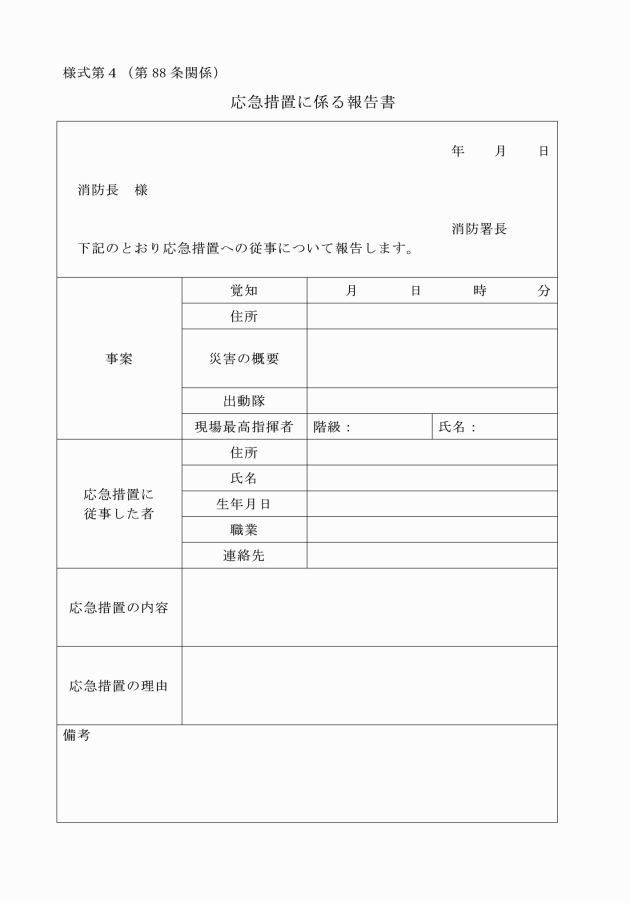

第88条 署長は、災対法第65条又は水防法第24条に規定する現場にある者をして応急措置の業務に従事させる権限を行使する場合は、消防長の承認を得るものとし、作業終了後、応急措置の内容及びその理由等を記録し、様式第4により速やかに消防長に報告するものとする。

(応急公用負担)

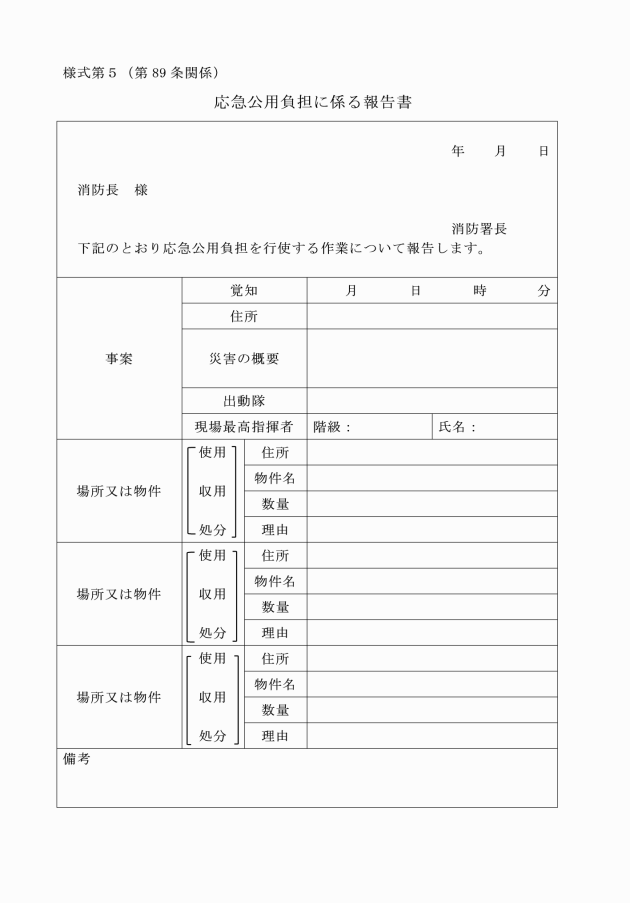

第89条 署長は、災対法第64条又は水防法第28条に規定する公用負担の権限を行使する場合は、消防長の承認を得るものとし、作業終了後、使用、収用又は処分した場所、物件、数量及びその理由等を記録し、様式第5により速やかに消防長に報告するものとする。

第6節 火災警報

(火災警報の発表)

第90条 消防長は、市町において火災に関する警報(以下「火災警報」という。)が発令された場合は、その区域を発表しなければならない。また、解除された場合も同様とする。

(火災警報の伝達)

第91条 消防長は、火災警報が発令された場合は、奥州金ケ崎行政事務組合火災警報に関する規程(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合消防本部訓令第17号。以下「火災警報規程」という。)に基づく警報の伝達を署長に指示するものとする。

2 署長は、前項により次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 火災警報規程に定める信号等の発信

(2) 消防署への掲示

(3) 管内の巡回広報

(4) 奥州金ケ崎行政事務組合火災予防条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第37号)第29条に規定する火気使用制限についての指導

(5) 署員への勤務に関する指示

(6) その他火災の警戒に関する事項

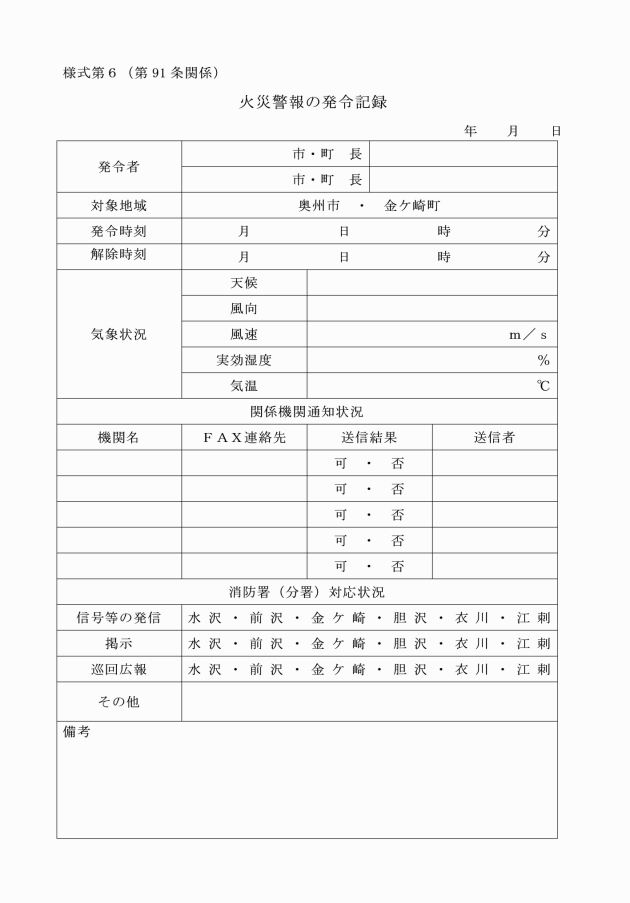

3 消防長及び署長は、火災警報が発令された場合、様式第6により必要事項を記録するものとする。

(火災警報発令時の対応)

第92条 消防長は、火災警報が発令された場合は、警防本部を設置するとともに非常警備を発令する。

(関係機関への通知)

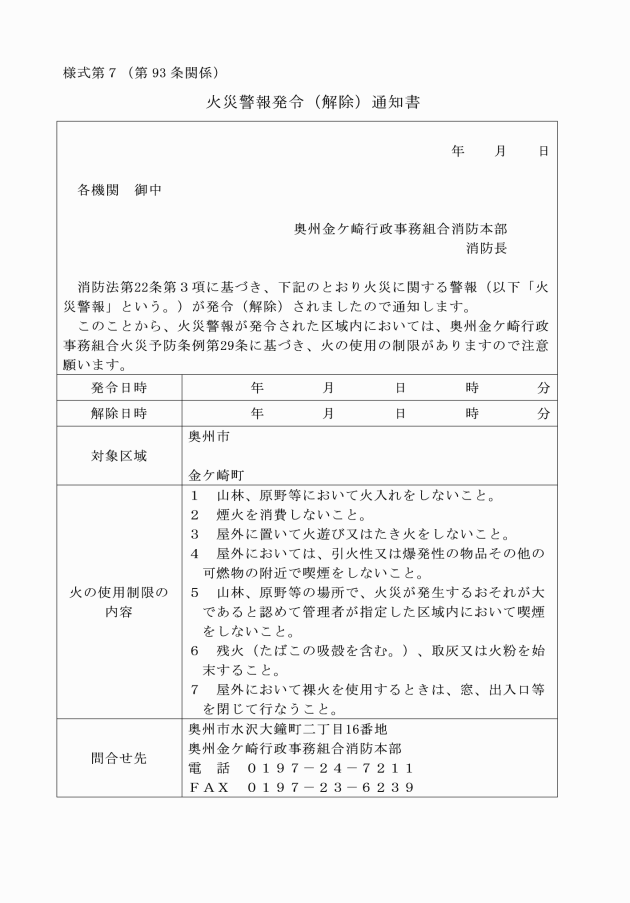

第93条 消防長及び署長は、火災警報が発令又は解除された場合、様式第7により関係機関へ通知しなければならない。

第7章 報告

(即報)

第94条 消防活動等における事故について、災対法等に基づき火災・災害等即報要領で示す即報基準又は直接即報基準に該当する場合は、救急課通信指令室は国の機関等へ適切に報告しなければならない。

(災害等に関する報告)

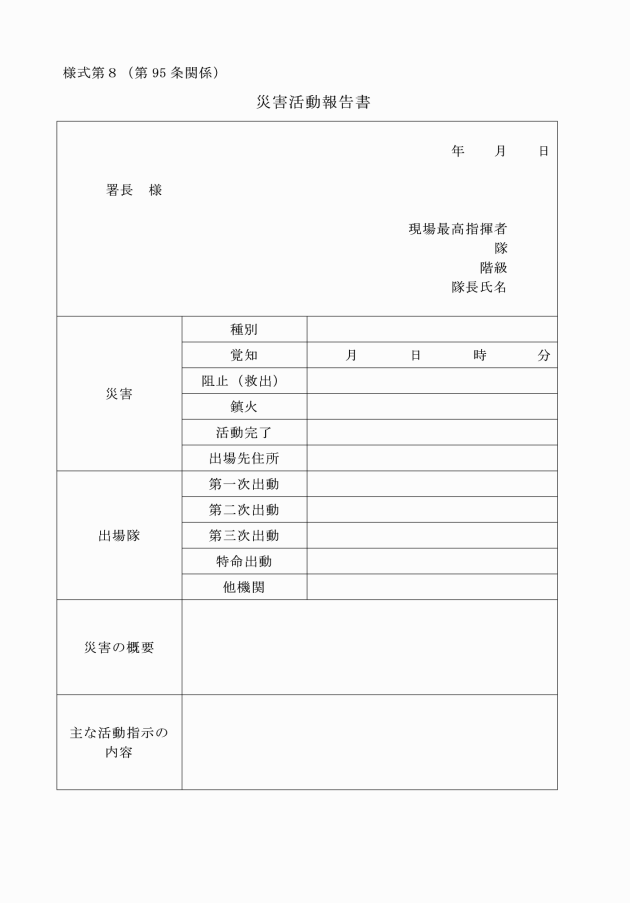

第95条 部隊長は、災害へ出動した場合、その活動内容について、別途定める要領等により警防課長へ報告しなければならない。

2 災害に出動した指揮隊長は、その活動内容等について、様式第8により出動した地域を管轄する署長へ報告しなければならない。

3 火災、救助、集団救急又は管轄する署長が必要であると認める災害において、指揮隊が出動していない場合の現場最高指揮者は、前項の内容を準用する。

(課題の整理及び解決)

第96条 警防課長及び署長は、前条において提出された報告について、災害活動における課題がある場合は、解決に取り組まなければならない。

(消防長への災害活動報告)

第97条 署長は、次に該当する災害に対して警防活動を実施又は該当する事項が発生したときは、その状況を速やかに消防長へ口頭で報告しなければならない。

(1) 焼損床面積1,000平方メートル以上又は大規模な火災

(2) 特異な火災又はその他の災害

(3) 公共施設又は重要建築物が被災したもので、軽微なもの以外のもの

(4) 消防職員、消防団員又は第三者が死傷したもの

(5) 消防活動により財産に重大な損害を与えたもの

(6) 機械器具の運用に係る支障が生じたもので、軽微なもの以外のもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、署長が必要と認めたもの

第8章 教育訓練

(災害検討会の実施)

第98条 警防課長は、災害等から得る教訓を、将来の消防施策に活用するとともに、各級指揮者の指揮能力及び隊員の警防活動に関する総合的な技能を向上させるため、一定規模以上の災害又は特異な災害が発生した場合は、災害検討会を開催し、検討結果を消防長へ報告するものとする。

2 前項に定める災害検討会の開催基準、検討要領その他必要な事項については、災害検討会実施要領に定める。

(訓練、研修の推進)

第99条 警防課長及び署長は、警防活動の円滑な推進を図るため、訓練、研修を実施しなければならない。

2 前項に係るものについては、警防活動教育訓練実施要領の定めるところによる。

第9章 警防調査

(地理調査)

第100条 消防署員は、定期的に次に掲げる事項を調査し、署長へ報告するとともに、情報共有システム等へ必要により反映しなければならない。

(1) 地形及び地物の状況

(2) 道路及び橋の状況

(3) 建物の状況

(4) 水防を要する河川、水路及び施設の状況

(5) 地震等において予想される消防活動上の道路障害及び水利障害箇所

(6) その他災害防御上特に注意を要する箇所

2 新たに道路が建造された場合、工事等による通行止めの届出を受理した場合等については、必要によりその都度調査のうえ署長へ報告しなければならない。

(水利調査)

第101条 署長は、時季ごと又は降雪により次に掲げる事項について調査し、使用に係る障害を排除しなければならない。

(1) 消火栓

(2) 防火水槽

(3) プール

(4) 池

(5) 河川、用水路等

2 署長及び分署長は、消防水利台帳を備えて置くものとする。

(特別調査)

第102条 署長は、特別な事情又は消防水利の確保に支障が予測される場合は、次の区分により水利の有効性を迅速に調査するものとする。

(1) 渇水、地震、凍結等消火活動に重大な支障のおそれがあるとき。

(2) 火災警報発令又はこれに準じる気象状況のとき。

(3) 水道の断水のとき。

(4) 消防水利の新設、移設、撤去その他特別な事情によりその実態を把握する必要があるとき。

2 前項の調査結果については、消防水利台帳等に記録する。

(特殊建築物調査)

第103条 署長は、次に掲げる事項に該当する消防対象物について、調査を実施しなければならない。

(1) 3階以上又は高さ15メートル以上の消防対象物

(2) 木造又は準耐火構造で、1,000平方メートルを超える消防対象物

(3) 耐火構造で、3,000平方メートルを超える消防対象物

2 署長及び分署長は、特殊建築物台帳を備えて置くものとする。

(重要水防箇所及び急傾斜地崩壊危険箇所の調査)

第104条 署長は、地域防災計画により指定されている区域について、関係機関と連携のうえ年に1回以上調査を実施しなければならない。

(特別警防計画の作成)

第105条 署長は、次に掲げる事項の地域又は消防対象物について、特別警防計画を作成しなければならない。

(1) 木造建築物が多く道路狭隘等により、50メートル以上消防車両の進入が困難な地域

(2) 木造建築物が多く、包囲隊形を取ることが困難な地域

(3) 有効な水利位置から、およそ1,000メートル以上距離がある地域

(4) 地階を除く階数が11以上又は高さ31メートルを超える建築物

(5) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物のうち(6)項イ又はロで、ベッド数若しくは入所者数が50人以上のもの

(6) 放射性同位元素を保有する施設

(7) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に掲げる指定数量の300倍以上の危険物施設(地下貯蔵タンクで危険物を貯蔵又は取扱う施設を除く。)

(8) その他署長が必要と認めるもの

2 消防長は、署長が特別警防計画を作成した場合は、出動計画に反映するものとする。

第10章 国民保護

(武力攻撃事態等における活動の原則)

第106条 武力攻撃事態等における活動については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)により、住民の生命、身体及び財産を武力攻撃による火災から保護するとともに、武力攻撃災害を防除し、及び軽減するものとする。

(通報義務)

第107条 武力攻撃災害の兆候の通報を受けたときは、速やかに、その旨を市町に通報しなければならない。

(協力の要請)

第108条 消防吏員は、武力攻撃が発生し、又は発生しようとしている場合において、消火、負傷者の搬送、被災者の救助その他の武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、住民に対し、その実施に必要な援助について協力を要請することができる。

2 前項の場合において、協力する者の安全の確保に十分に配慮しなければならない。

(市町対策本部)

第109条 市町の対策本部には、消防長又は消防長が指名する職員を当該本部員として充てる。

(避難住民の誘導)

第110条 消防長は、市町長の指揮により市町の国民の保護に関する計画及び避難実施要領で定めるところにより、避難住民を誘導しなければならない。

(特殊標章)

第111条 武力攻撃事態等において、国民の保護のための措置に係る職務を行う場合は、特殊標章又は身分証明書を使用することができる。

2 前項において、特殊標章の交付に関する事項は、奥州金ケ崎行政事務組合消防本部の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱(令和5年奥州金ケ崎行政事務組合消防本部告示第1号)の定めるところによる。

第11章 雑則

(警防会議)

第112条 消防長は、本訓令の内容を変更する場合及び警防に関する重要な事項を審議する必要がある場合は、警防会議を開催するものとする。

2 前項における警防会議は、消防長、消防次長、課長、署長、主幹、副署長、分署長及び消防長が必要と認める職員で構成するものとする。

附則

この訓令は、令和6年6月1日から施行する。

附則(令和7年3月26日消防本部訓令第2号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

消防本部警防体制

別表第2(第5条関係)

ア 水沢消防署警防体制

イ 江刺消防署警防体制

別表第3(第7条関係)

ア 火災

火災種別 | 種別の内容 | 第1次出動 | 第2次出動 | 第3次出動 |

一般建物 | 中高層建物以外の建物 | 指揮隊1隊 ポンプ隊2隊 大型水槽隊1隊 救助隊1隊 救急隊1隊 | ポンプ隊3隊 | 指揮支援隊1隊 ポンプ隊2隊 |

中高層建物 | 3階以上又は15m以上の高さの建物 | 指揮隊1隊 ポンプ隊2隊 大型水槽隊1隊 救助隊1隊 はしご隊1隊 救急隊1隊 | ポンプ隊3隊 | 指揮支援隊1隊 ポンプ隊2隊 |

危険物 | 危険物施設(危険物を積載した車両を含む) | 指揮隊1隊 ポンプ隊2隊 (うち1隊又は追加1隊は化学車とする) 大型水槽隊1隊 救助隊1隊 救急隊1隊 | ポンプ隊3隊 | 指揮支援隊1隊 ポンプ隊2隊 |

林野 | 林野地域 | 指揮隊1隊 ポンプ隊3隊 (うち1隊を大型水槽隊とすることができる) 救急隊1隊 | ポンプ隊3隊 | 指揮支援隊1隊 ポンプ隊2隊 |

車両 | 自動車 二輪車(自転車等の軽車両を除く) 農耕車等 | 指揮隊1隊 ポンプ隊2隊 大型水槽隊1隊 救助隊1隊 救急隊1隊 | ポンプ隊1隊 | |

航空機 | 航空機(搭乗が可能なもの) | 指揮隊1隊 ポンプ隊2隊 化学隊1隊 大型水槽隊1隊 救助隊1隊 救急隊1隊 | ポンプ隊又は化学隊1隊 | |

その他 | 電柱 屋外工作物等 原野 自転車等の軽車両 その他 | 指揮隊1隊 ポンプ隊1隊 大型水槽隊1隊 救急隊1隊 | ポンプ隊1隊 |

イ 救助

救助種別 | 種別の内容 | 第1次出動 | 第2次出動 | 特命出動 |

交通事故 機械事故 建物事故 自然災害 酸欠事故 破裂事故 その他 | 水難事故及び山岳事故以外の救助 | 指揮隊1隊 ポンプ隊1隊 救助隊1隊 救急隊1隊 | 救急隊1隊 | |

水難事故 | 水難事故 | 指揮隊1隊 ポンプ隊2隊 救助隊1隊 救急隊1隊 | 救急隊1隊 | はしご隊1隊 ボート牽引隊1隊 水難事故対応部隊 |

山岳事故 | 山岳事故 | 指揮隊1隊 ポンプ隊1隊 救助隊1隊 救急隊1隊 | 山岳機動救助部隊 |

ウ 警戒

種別 | 種別の内容 | 第1次出動 | 第2次出動 | 第3次出動 |

全ての警戒 | 怪煙 自火報発報 油流出事故 ガス漏れ 水災 ヘリ支援 その他 | ポンプ隊1隊 | ||

その他 | 調査 その他 | ポンプ隊1隊 |

エ NBC災害

種別 | 種別の内容 | 第1次出動 | 第2次出動 | 第3次出動 |

NBC | 化学災害 生物災害 放射線災害 毒劇物災害等 | 指揮隊1隊 化学隊1隊 救助隊1隊 救急隊3隊 |

オ 救急

種別 | 種別の内容 | 第1次出動 | 第2次出動 | 第3次出動 |

救急 | 支援を要さない救急事案 | 救急隊1隊 | 救急隊1隊 | |

救急CPA | CPAが疑われる救急事案 | 救急隊1隊 ポンプ隊1隊((分)署により他隊に振替え可) | 救急隊1隊(AA対応含む) | |

救急交通事故 | 交通事故(自転車の自己転倒等軽微なものを除く) | 救急隊1隊 ポンプ隊1隊 | 救急隊1隊 | |

集団救急 | 傷病者数が3人以上及び救急隊が3隊以上必要な救急事案 | 指揮隊1隊 救急隊3隊 救助隊1隊 ポンプ隊1隊 |

カ 出動隊の編成

1 計画に基づく隊の種別ごとに原則直近運用とする。 2 火災出動の場合で、その区域を管轄する署の部隊が編成されない場合は、管轄する署のポンプ隊等を原則追加するものとする。 3 高速道路上(東北横断道釜石秋田線含)の救急、交通事故については、救助出動と同等の出動計画とする。 |

別表第4(第26条関係)

現場指揮本部の編成及び任務

現場指揮本部 | 職名 | 該当者 | 任務区分 |

現場最高指揮者 | 署長 大隊長 | 1 現場指揮本部の統括指揮 2 出動消防隊の統括指揮 | |

警防担当 | 指揮隊員又は現場最高指揮者の指名する者 | 1 現場最高指揮者の補佐 2 人命危険の把握 3 活動障害の把握 4 災害実態の把握 5 消防活動状況の把握 6 警防戦略の検討 | |

情報担当 | 指揮隊員又は現場最高指揮者の指名する者 | 1 人命危険の把握 2 関係者情報の収集 3 対象物情報の収集 4 広報活動 | |

通信担当 | 指揮隊員又は現場最高指揮者の指名する者 | 1 現場指揮本部の開設及び運営 2 通信連絡 3 命令伝達 4 情報の管理 5 報道対応 | |

局面指揮 | 局面指揮 | 現場最高指揮者の指名する隊又は者 | 1 指定された範囲における消防隊の指揮 2 指定された範囲における安全管理 |

指揮支援 | 指揮支援隊 | 現場最高指揮者の指名する隊 | 1 現場最高指揮者からの特命事項 |

別表第5(第40条関係)

各級指揮者の現場報告内容

時期 | 報告内容 |

初期 | 1 災害の状況 2 人命救助の要否及び死傷者の有無 3 災害拡大阻止の可否 4 その他災害活動上必要な事項 |

中期 | 1 増強隊、増強資機材の要否 2 災害の推移状況及び制圧の可否 3 特異事象又は状況変化に関する事項 4 その他災害活動上必要な事項 |

後期 | 1 防御担当面の鎮圧状況 2 被害の概要 3 現場点検の結果 4 事故の有無 5 その他必要な事項 |

別表第6(第63条関係)

報道機関等に対する広報活動

災害種別 | 実施場所 | 対応者 | 項目 | 回答範囲※ |

火災等の災害 | 指揮本部 | 通信担当 | 事故発生場所 | ◎ |

覚知時刻 | ◎ | |||

通報者情報 | ① ②(家族、通行人、付近住人等の表現に限る。) | |||

警防本部 | 調査班(予防) | 通報内容 | ①、② | |

災害概要 | ◎ | |||

死者・負傷者の有無 | ◎ | |||

消防本部 (分)署 | 平日・日中 通信指令室長 (分)署長、副署長 夜間・休日 当番長 | 負傷者等の負傷程度及び個人情報 | ① ②(個人情報は年齢、性別に限る。) ③ | |

鎮圧・鎮火時刻 | ◎ | |||

焼損状況 | ◎ | |||

救急 | 救急現場 | 救急隊長 | 覚知時刻 | ①、③ |

通報者情報 | ① | |||

傷病者情報 | ① | |||

搬送先 | ①、③ | |||

消防本部 (分)署 | 平日・日中 通信指令室長 (分)署長、副署長 夜間・休日 当番長 | 覚知時刻 | ①、③ | |

通報者情報 | ① | |||

傷病者情報 | ① | |||

搬送先 | ①、③ | |||

事故発生場所 | ①、②、③ | |||

事案の概要 | ①、② ③(種別のみ) | |||

傷病者の状態 | ① ②、③(意識の有無等程度) | |||

※◎:相手を限定せず回答可 ①:警察等の事案連携機関に回答可 ②:報道機関に回答可 ③:事案関係者に回答可(対面の対応に限る。) | ||||

別表第7(第65条及び第77条関係)

警防本部及び消防警戒本部の設置基準

種別 | 名称 | 基準の内容 |

警防本部 | 第1次対象 | 1 特別警報が発表された場合 2 火災警報が発令された場合 3 管内に震度5強の地震が発生した場合 4 奥州市又は金ケ崎町に災害対策本部が設置された場合 5 その他消防長が必要と認める場合 |

第2次対象 | 1 第3次出動が発令された火災 2 管内に大規模な火災、爆発等により相当規模の被害が発生している場合 3 洪水等により相当規模の災害が発生している場合 4 管内に震度6弱以上の地震が発生した場合 5 その他災害の発生により、消防の総力を挙げて対応を講じる必要があると認められる場合 | |

消防警戒本部 | 1 管内に気象警報又は洪水警報が発表された場合 2 北上川上流洪水警報又は北上川上流水防警報が発表された場合 3 管内に震度4又は震度5弱の地震が発生した場合 4 奥州市又は金ケ崎町に災害警戒本部が設置された場合 5 その他消防次長が必要と認める場合 |

別表第8(第65条関係)

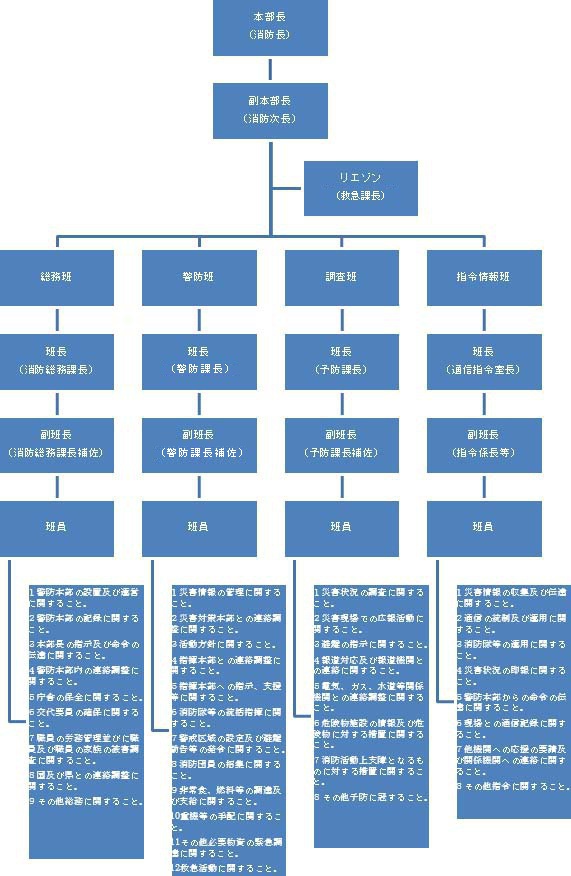

警防本部編成表

別表第9(第68条及び第77条関係)

非常警備体制及び消防警戒本部設置時の体制

体制及び警防本部の設置基準 | 招集の対象 | 消防署及び分署の対応 |

第1次非常警備体制 | 1 消防本部係長以上の職員 2 消防署の副署長以上の職員及び分署の分署長 3 消防署及び分署の対応に必要な人員 4 その他本部長が必要と認める人員又は職員 | 消防署の小隊が兼務している車両及び分署中隊が兼務している車両について、それぞれ単独で運用可能とすること。 |

第2次非常警備体制 | 全職員 | 1 予備車を含め、全車両運用可能とすること。 2 通信及び支援体制を強化すること。 |

消防警戒本部の体制 | 1 消防次長以下管理職員とし、必ず責任者を配置する。 2 その他本部長が必要と認める人員又は職員 | ― |

別表第10(第87条関係)

避難誘導を実施する場合の内容

番号 | 実施内容 |

1 | 避難計画書に定める指定避難場所及び避難経路を指示すること。ただし、災害の状況により避難計画書に定める避難経路に従うことが困難な場合は、状況に応じて最も安全な避難経路を指示すること。 |

2 | 避難経路上に危険箇所がある場合は、あらかじめその旨を住民に伝達するとともに、誘導員を速やかに配置し、誘導ロープ等により明確に標示すること。 |

3 | 夜間においては、照明器具を効果的に使用すること。 |

4 | 出発及び到着時に人員の点検を行うこと。 |

5 | 避難者に対して過重な携行品等は除外するよう指導すること。 |

6 | 必要に応じて車両等による輸送を行うこと。 |

7 | 要介助者及びその介助者を優先して誘導すること。 |